La galanterie n’est pas ce que vous croyez

Avec son essai "Peut-on encore être galant ?", la professeure de littérature Jennifer Tamas revient à l’origine de la galanterie au XVIIe siècle, c’est-à-dire un mouvement culturel qui repose sur la conversation et l’égalité entre les sexes. Zézette s’est entretenue avec elle.

Zézette, le 1er média 100% dédié à la sexualité

6 min ⋅ 19/01/2025

Qu'est-ce que la galanterie à l'origine ?

Jennifer Tamas : Il s’agit d’un mouvement culturel apparu au XVIIe siècle qui touche aux beaux-arts et à l’écriture mais qui incarne aussi un autre mode de vie. Le but premier est de sortir de la violence en misant sur la conversation, en particulier celle entre les hommes et les femmes, alors que de nos jours la galanterie est devenue une forme de séduction désuète voire sexiste.

Diriez-vous que la galanterie est devenue une sorte de machisme soft ?

Oui. La galanterie a été dévoyée par les hommes pour manipuler les femmes. Pourtant, une grande part de la production galante a émané des femmes. C’est tout un héritage qui s’est perdu et qu’on a invisibilisé. A l’origine, la galanterie n’est pas l’art de se draguer mais l’art de discuter des questions fondamentales ayant trait à l’amour, au mariage, au consentement sexuel… Le fait que les femmes aient pris la parole à cette époque sur ces sujets à travers la littérature, les correspondances ou les contes de fée constitue un acte fort. Pour autant, cette parole est aujourd’hui totalement passée sous silence. On a accepté que la galanterie relevait de la masculinité alors que précisément, dans l’histoire de cette notion, c’est le moment où certaines femmes s’émancipent et prennent place aux côtés des hommes. Cet élan de mixité est très nouveau au XVIIe siècle. Jusque-là, on a l’habitude de séparer les sexes. On n’autorise pas les femmes à donner leur point de vue. C’est pour cette raison que cela me paraissait intéressant de remettre en lumière la genèse de la galanterie.

La philosophie de la galanterie est donc à l’opposé de ce qu’on en a fait…

C’est ça. Dans ses fondements, la galanterie rejoint ce que la philosophe Manon Garcia appelle la “conversation des sexes”. S’enquérir du consentement de l’autre est quelque chose qui est devenu très important dans notre société. Ce qui est usant, c’est qu’il s’agit de revendications qui datent déjà de plusieurs siècles.

En plus d’être un courant artistique, peut-on dire également de la galanterie qu’elle est un courant politique ?

On peut voir en effet dans la galanterie une dimension politique. Elle fut une façon de redessiner les rapports de genre à une époque où les hommes et les femmes n’étaient pas égaux. Naître femme, c’était naître désavantagée par la loi, par la politique, par l’économie. Naître femme, c’était n’être rien du tout. Une femme passait de la maison de son père à celle de son mari. Tous les biens qu’elle apportait au sein du mariage devenaient la propriété de son mari, jusqu’à ce qu’il meurt. La galanterie, c’est cette espèce de fiction qui va permettre de penser une égalité entre les sexes là où il n’y en a pas, et ceci grâce à la conversation.

Ce sont les débuts d’une démocratie sexuelle ?

Pas tout à fait car le but de la galanterie n’est pas d’avoir des relations sexuelles. A l’époque, le destin des femmes de bonne famille était soit de garder leur virginité et de se retirer dans un couvent soit d’être mariée selon le bon vouloir de leurs parents. Donc soit tu te reproduis, soit on t’enferme. Le but de la galanterie est donc de faire sortir les rapports hommes-femmes de la stricte dimension sexuelle. C’est une façon de penser d’autres liens comme par exemple l’amitié. Cela nous paraît banal aujourd’hui mais le fait de nouer des relations amicales avec le sexe opposé était quelque chose de nouveau au XVIIe siècle. Selon les préceptes défendus par l’Eglise, on doit s’épouser pour pouvoir bâtir une amitié conjugale. Il n’y a donc pas d’amitié possible sans mariage. Avec la galanterie, l’amitié hommes/femmes s’envisage en dehors des liens sacrés du mariage. Cette philosophie n’est par conséquent pas bien vue par l’église. Mais il ne s’agit pas d’une civilité sexuelle au sens où on l’entend aujourd’hui. C’est plutôt une façon de civiliser les pulsions des hommes qui sont plus violentes car leur rôle à l’époque est de combattre. La violence est alors consubstantielle à la masculinité.

La galanterie est-elle l’ancêtre de la communication non violente ?

C’est surtout une mise à distance des pulsions. En plus de faire tomber le rapport de force, la galanterie comporte une dimension intellectuelle et spirituelle. On s’adresse à l’intelligence de l’autre. Ce qu’on cherche à toucher, ce n’est plus le corps mais l’intellect. On essaie de s’élever au-dessus de nos passions. Je pense notamment aux échanges entre Mme de La Fayette et Gilles Ménage. Elle va lui apprendre l’italien et lui va lui apprendre le latin. A travers leurs correspondances ils fécondent leur esprit l’un l’autre.

Il y a un plaisir à échanger…

Oui et cette notion de plaisir est clef. C’est ce qui fait que la galanterie est subversive car elle conçoit le plaisir en dehors du sexe. Le plaisir d’écrire est quelque chose qui ne s’altère pas avec l’âge. Le charme de l’esprit ne vieillit pas. Tout le contraire de la beauté qui est éphémère. En substance, les poètes de la Renaissance disent aux femmes “couche avec moi tant que tu es belle”. Mignonne, allons voir si la rose… Une femme doit offrir sa jeunesse pour être immortalisée par le poète. La galanterie offre donc un changement de paradigme. Or on peut s’immortaliser soi-même à travers l’écriture.

On est dans la spiritualité…

On vise l’esprit, pas le corps. Quand les hommes se plaignent aujourd’hui que l’on ne peut plus faire de compliments, il faut s’interroger. De quels compliments parle-t-on ? “T’es belle”, “T’as une belle robe”... En tant que femme, j’ai envie qu’on me parle d’autre chose que de mon physique. J’aime quand on me fait des compliments qui mènent à une conversation, pas à quelque chose qui fige l’apparence.

Vous évoquez le philosophe Poulain de la Barre qui déjà au XVIIe siècle avait fait de l'égalité des sexes son cheval de bataille. Ce qui lui a valu d'être totalement oublié…

En ouverture de son livre Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir lui rend hommage avec cette citation : “Tout ce qui est écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect car ils sont à la fois juges et parties.” Si Poulain de la Barre a été oublié, c’est justement parce qu’il parlait des femmes. Raison pour laquelle j’ai souhaité montrer la généalogie de celles et ceux qui ont pensé l’égalité entre les sexes. Si aujourd’hui les revendications prennent d’autres formes, notamment à travers les réseaux sociaux, d’autres voix et d’autres discours les ont précédées.

L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est obligatoire depuis 2001 dans les établissements scolaires mais, dans les faits, peu appliquée. Dans son livre Sexe et tabous, le philosophe Guillaume Durant observe que tous les tabous qui restent aujourd'hui sont liés à la sexualité. Comment créer de la discussion, et en particulier dès l'enfance, autour d'un sujet qui reste aussi sulfureux ?

Parler du corps est essentiel mais reste une notion taboue. Il faut voir la sexualité comme un carrefour où se croisent le rapport au corps, les émotions, l’intellect, la réputation ou encore l’abandon. La sexualité, c’est tout simplement l’expérience de l’humain avec des moments où l’on se déprend du langage. C’est là que notre part animale se révèle. Lorsqu’on se laisse submerger par notre partie plus inconsciente, alors on découvre quelque chose de nous-même. Or il y a une part obscure en chacun.e de nous. C’est pour cela que la sexualité est taboue. Et c’est aussi pour cela que je crois beaucoup à l’éducation pour apprendre à mettre des mots sur nos émotions. On voit très bien comment les petits enfants peuvent être hyper agressifs quand ils ne possèdent pas encore le langage. L’être humain est structuré par son rapport à la langue. Pourtant, il y a une part de la sexualité qui échappe au langage. D’où l’importance de domestiquer notre rapport au corps.

Infos pratiques : Peut-on encore être galant ? de Jennifer Tamas, Ed. Seuil, 72 p., 4,90 €. Plus d’infos sur seuil.com

Propos recueillis par Renaud Charles

Haï-Q d’un soir

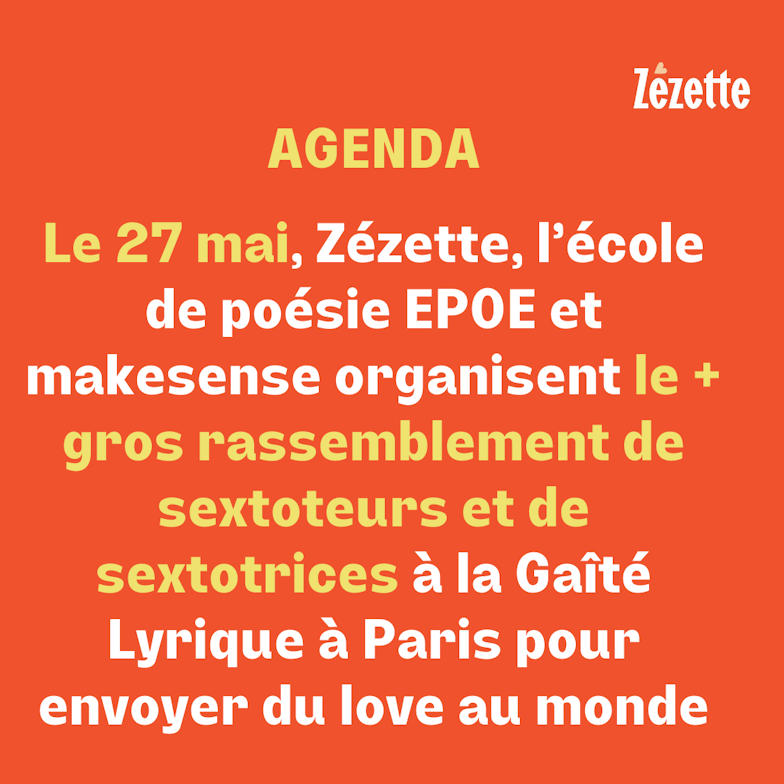

Mardi 21 janvier : rencontre autour des nouvelles images de la masculinité : entre clichés, réinvention et backlash

Ces dernières années ont vu se déployer une image alternative de la masculinité : des célébrités adoptent un look et une posture dépouillés de virilité, un homme trans et enceint s’affiche en couverture d’un magazine. Mais dans le même temps, des youtubeurs et influenceurs revendiquent avec succès une masculinité agressive et misogyne. Makesense et l’émission d’ARTE “Le dessous des images” s’associent pour analyser ces représentations contradictoires au Point Ephémère à Paris (10e) avec Chloé Thibaud, journaliste spécialiste de la représentation des genres dans la fiction et autrice de l'essai Désirer la violence, ainsi qu’Emmanuelle Walter, chargée du déploiement du Dessous des images pour ARTE.

Infos et inscription gratuite sur makesense.org

Mais pourquoi donc Zézette ?

Tout simplement (attention scoop…) parce qu’en 2025, il n’existe toujours pas de média consacré à la sexualité, et ce bien qu’il s’agisse de l’un des rares sujets au monde qui nous concerne tous. On trouve pourtant des journaux sur à peu près tout. Les camping-caristes ont ainsi leur magazine, Camping-car Magazine, depuis 1978, et les mostrophilistes (c’est comme cela que se font appeler les collectionneurs de montres) peuvent feuilleter Montres magazine depuis près de 30 ans.

Même si le sujet s’est fait une place dans les médias ces dernières années et que des voix de plus en en plus nombreuses se font entendre, la sexualité reste désespérément vierge de toute publication (en dehors des seules revues médicales qui lui sont consacrées...).

Puisque, dixit Oscar Wilde, « tout dans le monde est une question de sexe, sauf le sexe qui est une question de pouvoir », l'enjeu est de parvenir à parler sexualité sans honte comme de n’importe quel autre sujet. Car il s’agit bien d’explorer toutes ses facettes, notamment pour décortiquer les rapports de domination entre hommes et femmes.

C'est la raison d'être de Zézette, 1er média indépendant 100 % dédié à la sexualité avec pour but d’en faire un sujet de conversation que l’on ne se sent plus gêné d’aborder. Le principe : une newsletter envoyée au moins deux dimanches par mois, et plus si affinités…

Dans le mille !

Et pour s’abonner si ce n’est pas déjà fait, c’est ici